为引导青年学子在红色实践中厚植家国情怀、传承革命精神,国防教育学院实践团队近日开展了一场覆盖全国十余省份的“走访红色遗迹”主题实践。实践主题分别前往福建泉州、山东广东潮州、四川都江堰等烈士陵园,实践团以队员家乡为纽带,深入挖掘散落于祖国山河的红色印记,通过影像记录与故事编纂,让沉睡的历史焕发新时代的光彩。

泉州市安溪县革命烈士纪念碑矗立于光荣的闽南革命战场——安溪,是红色精神的永恒丰碑。它铭记着自1926年安溪建立党组织后,无数儿女在土地革命、抗日战争和解放战争中抛洒热血的光辉历程。从建立苏维埃政权、打土豪分田地,到组织抗日武装、敌后游击战,再到坚持反“清剿”斗争,安溪人民为民族独立与人民解放谱写了可歌可泣的英雄赞歌。如今,这座庄严肃穆的丰碑作为重要爱国主义教育基地,激励后人铭记历史、传承红色基因,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

涵碧楼静立于潮州古城韩江之畔,是“潮州七日红”的光辉见证。1927年南昌起义后,周恩来、贺龙、叶挺等率部进驻潮州,将涵碧楼作为第三师司令部,在此指挥作战、发动群众、建立政权,开展了七天的红色革命。起义军撤离后,楼宇历经损毁。1964年按原貌重建,1998年全面修葺,现辟为革命纪念馆。馆内陈列“潮州七日红”史料及革命文物,悬挂周恩来画像及将领墨迹。如今,这座重要的爱国主义教育基地承载着不畏牺牲的革命精神,向后人讲述共产党人的初心与使命,其播撒的革命火种永耀南粤大地。

涞水山南古村是平西抗战的重要革命旧址。1939年,萧克在此奉令成立八路军冀热察挺进军和冀热察区党委,使之成为平西抗战火种发源地。1943年,音乐家曹火星于村中创作了不朽歌曲《没有共产党就没有新中国》。这里还留存着八路军挺进剧社旧址。当年仅70多户430人的村庄,就有94人参军,22人英勇牺牲,涌现出王兴氏、王甫田等抗战英雄和“小脚担架队”。萧克、邓华等40多位革命先辈和23位共和国将军曾在此战斗生活,其英勇事迹与革命精神永存。

浚县古城兵役局旧址生动浓缩着红色记忆。旧址内,鲜艳的国旗与党旗交相辉映,象征不变的信仰与家国情怀。展柜中陈列的老式煤油灯、旧电话机等物件,仿佛述说着当年工作人员灯下登记信息、传递指令的忙碌场景;堆叠的军用箱则见证着为国防输送后备力量的郑重时刻。浚县地势图模型清晰呈现山川村镇,曾是规划征兵与输送路线的重要参考。这里的一旗一物、一图一景,都在无声讲述浚县儿女响应号召、投身国防的故事,是党和国家兵役工作传承与坚守的生动见证,让人触摸历史脉搏,感受那份炽热的家国担当。

内蒙古革命历史博物馆坐落于呼和浩特市,在原啤酒厂旧址上拔地而起,是国内最大的综合性革命历史博物馆之一。其宏伟建筑融合蒙元文化元素(如白色主调、圆包屋顶)与革命象征(朱红色点缀),独特造型环抱大青山,深切缅怀先烈。馆内设多个展厅:内蒙古革命历史展厅全景展现从1840年至今各族人民的英勇斗争;大青山抗日展厅聚焦根据地军民浴血奋战;内蒙古骑兵展厅致敬草原铁骑的赫赫战功。通过珍贵文物与多媒体展示,生动再现革命岁月。作为重要爱国主义教育基地,它传承红色基因,激励人们铭记艰辛历程,珍惜当下,为中华民族伟大复兴贡献力量。

八路军驻湘通讯处旧址是闪耀在邵阳的红色丰碑。1938年抗日战争全面爆发后设立,作为八路军在湖南的重要联络机构,肩负宣传抗日主张、开展统一战线、动员群众等重任。革命先辈们在此秘密工作,为民族解放奔走奋斗。徐特立作为代表,深入群众宣传抗战,积极联络各界推动国共合作,其事迹彰显了共产党人的初心使命。旧址内的文物与照片,无声诉说着那段舍生忘死、浴血奋战的峥嵘岁月。如今,这座爱国主义教育基地激励后人铭记历史、珍惜和平,传承先辈不怕牺牲、勇于奉献的革命精神,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

江西,这片浸透热血的红土地,是名副其实的中国革命摇篮。井冈山的翠竹见证了中国第一个农村革命根据地的创建,八角楼的灯光下诞生了指引方向的光辉著作,孕育了“坚定信念、艰苦奋斗”的井冈山精神。瑞金沙洲坝的红井铭记着共产党人与群众的血肉联系,苏区干部“自带干粮去办公”的清廉作风,以及24万人口中11万人参加革命、5万人捐躯的壮烈,诠释了“人民江山”的真谛。南昌城头的枪声打响了武装反抗第一枪,铸就了“听党指挥、敢为人先”的八一精神。行走于这片土地上的红色遗迹,触摸的是历史的温度,传承的是融入血脉的精神胎记。它昭示着不忘初心的使命,激励着我们在新征程上奋勇前行。

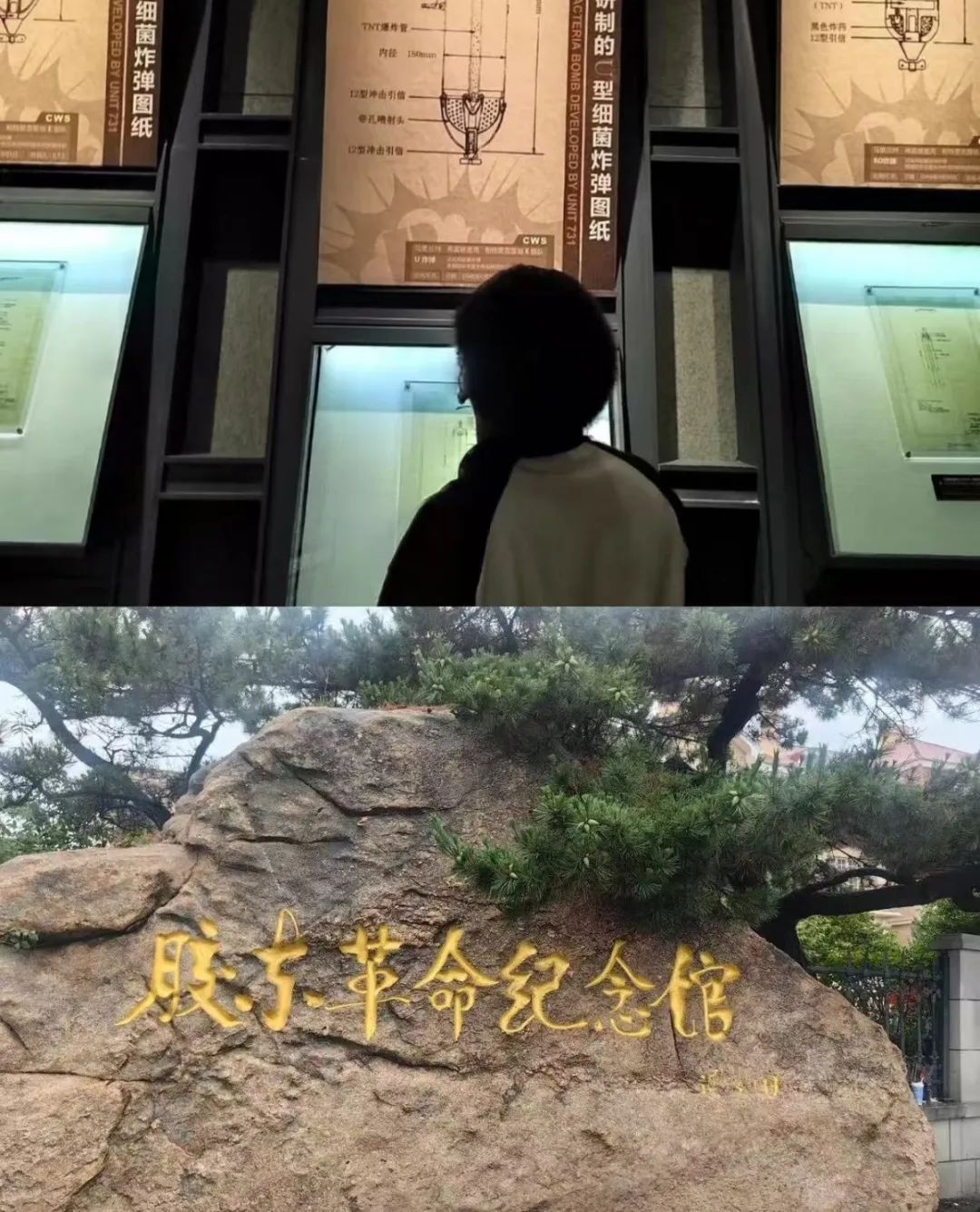

胶东是中国共产党早期活动的重要地区,1921年邓中夏、王荷波等革命先辈在烟台播下革命火种。在艰苦卓绝的斗争中,胶东地区50万青壮年参军,8万余名烈士捐躯,涌现出300余名乳娘哺育1223名后代、西海地下医院救治千名伤员等感人事迹,铸就了“忠诚坚定、不畏艰难、敢为人先、无私奉献”的胶东革命精神。山东胶东革命纪念馆通过展陈(如新华制药厂历史照片、日军细菌战罪证图纸、地下医院场景、布满弹孔的物件、简陋枪支手雷等)生动讲述这段历史,展现胶东军民英勇抗争的壮举和党为人民谋幸福的决心,激励后人铭记历史,珍视和平,传承红色精神。

都江堰市烈士陵园静卧于四川都江堰玉垒山下,始建于1954年,占地约7697平方米。园内庄严肃穆:1959年建成的革命烈士纪念碑(2007年修缮)镌刻着193位英烈姓名;2007年增设的烈士事迹介绍墙与2011年重建的烈士事迹陈列馆(布展600平方米)通过群雕、图片和展柜,生动展现从辛亥革命到“5·12”汶川地震各时期烈士事迹;墓区安葬着111位烈士,包括平息“二五”叛乱的英烈、中共灌县地下党负责人干希宇,以及在抗震救灾中牺牲的武文斌烈士(其半身塑像立于园中)。作为市级爱国主义教育基地,陵园承载厚重历史,是缅怀先烈、传承精神的重要场所。

此次全国范围的红色寻访,让国防教育学院实践团深切感受到中国革命精神的深厚底蕴与时代价值——安溪烈士的赤诚忠贞、胶东烽烟的坚韧不屈、涵碧楼斗争的果敢智慧、都江堰英魂的无畏奉献,共同汇聚成激励后人的精神丰碑。正如实践队员们感慨道:"每一处红色遗迹都是一座永不熄灭的灯塔,每一段英雄故事都是砥砺前行的力量源泉。作为新时代青年,我们要将这些宝贵的精神财富转化为奋进动力,让红色基因在实现民族复兴的新征程上永放光芒。"当镜头定格在烈士陵园前飘扬的旗帜,这些镌刻在大地上的红色记忆,正通过青年学子的视角焕发出新的生命力。