碧海埋名三十春,

铁骨熔铸海中魂。

古稀犹怀龙宫志,

甘以寂寞淬重钧。

惊涛作墨书青史,

丹心为楫渡深蓝。

他是黄旭华 ——

中国第一代核潜艇总设计师,

用半生沉默,换大国重器叩响深海的轰鸣。

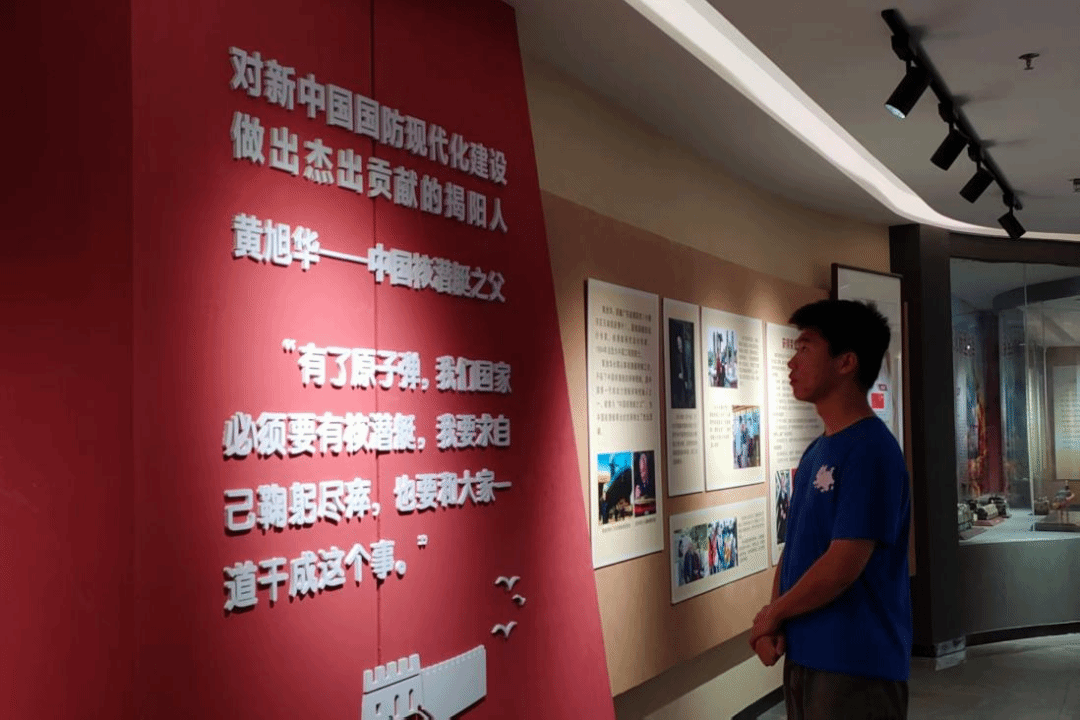

为了解黄旭华院士的矢志报国事迹,本站“利剑”志愿者服务队员陈烁熙来到了国防教育图书馆的黄旭华院士专栏,深入了解黄旭华院士投身核潜艇研制的艰辛历程,学习他隐姓埋名三十年、将个人理想与国家命运紧密相连的爱国情怀和奉献精神。

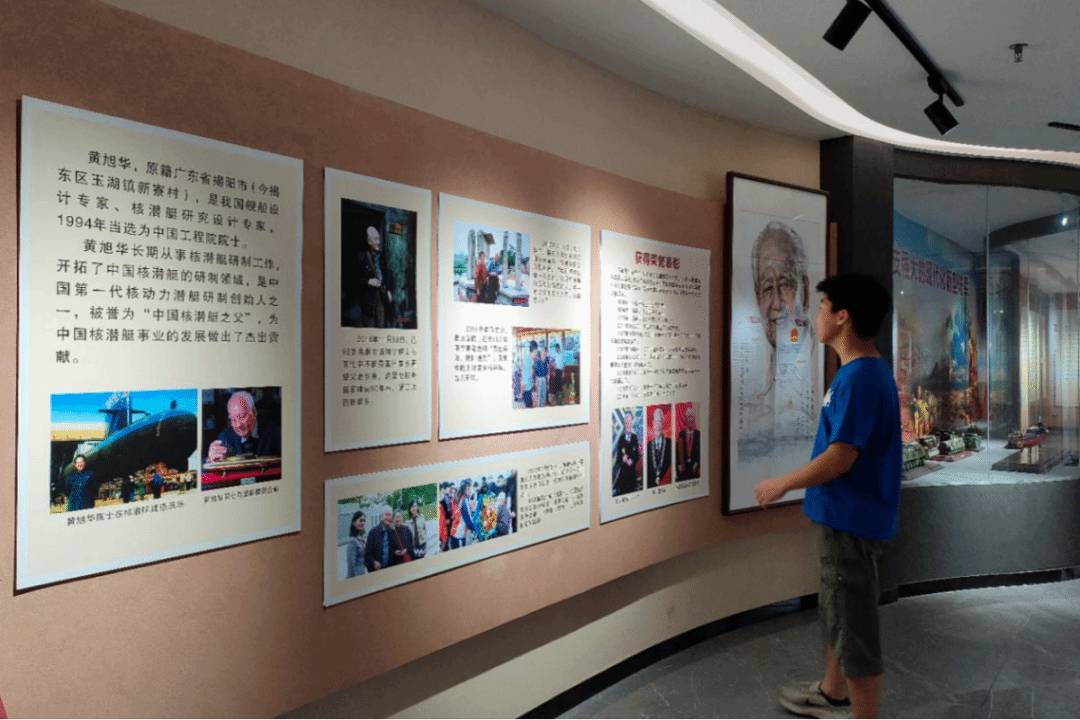

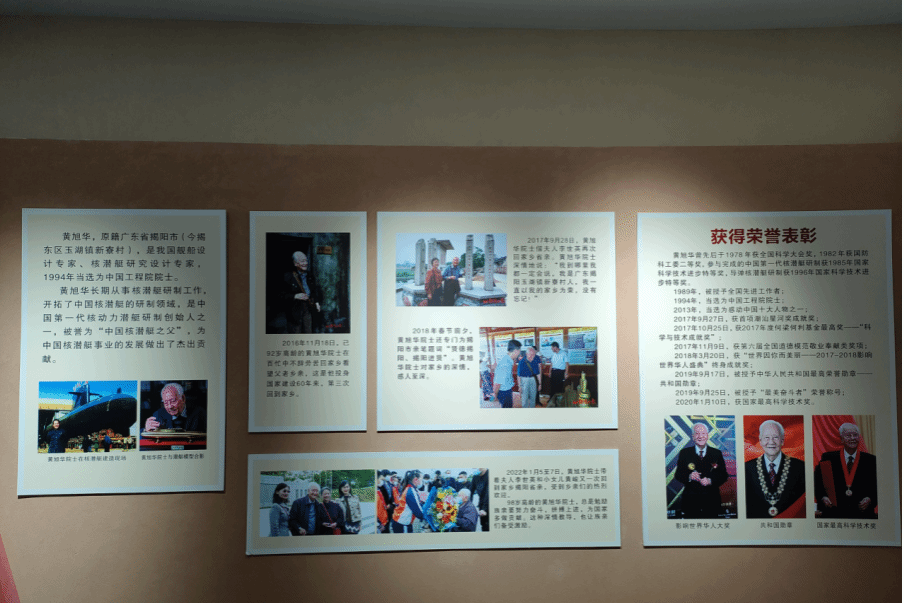

黄旭华,男,汉族,1926 年3 月出生,祖籍广东揭阳,生于海丰,中共党员,中国船舶重工集团 719 所名誉所长、原所长,中国工程院首批院士。曾先后担任我国核潜艇工程第一代副总设计师、总设计师,隐姓埋名 30年,在“一穷二白”的条件下主持了我国第一代核潜艇的研制,领导团队突破了核潜艇最关键、最重大的七项技术,实现了我国核潜艇装备从无到有的历史性壮举,被誉为“中国核潜艇之父”。2019年9月,获得“共和国勋章”。2020 年1 月,获得 2019 年度国家科学技术进步奖特等奖。

回望 1958至1988 年的三十载光阴,第一代核潜艇总设计师黄旭华以潜心钻研的身影,勾勒出我国核潜艇事业从无到有的艰辛创业图景。从研发起步到深潜试验成功,他带领团队在空白领域拓荒前行的奋斗轨迹,不仅是中国国防科技自主突破的生动注脚,更凝结成 "核潜艇精神" 的精神坐标。古人云 "以铜为镜可以正衣冠,以人为镜可以明得失",黄旭华院士用隐姓埋名的人生抉择与科技报国的实践,将这种精神具象为可触摸的信仰力量,持续激励着新时代青年以赤子之心投身国防科技事业的浩瀚征程。

当陈烁熙驻足黄旭华院士专栏,那句"有了原子弹,我们国家必须有核潜艇,我要求自己鞠躬尽瘁,也要和大家一道干成这个事" 的铿锵誓言,穿越时空叩击着每一位参观者的心灵。这不是简单的承诺,而是一位科研工作者对国家海防事业的庄严宣誓,是用一生践行的青春答卷。二十世纪五十年代,新中国在核潜艇领域零基础起步,黄院士仅凭外国杂志模糊照片,带领团队踏上拓荒之路。没有计算机,就用算盘敲算出数万组数据;没有实验模型,就土法制作 1:10 缩比模型;没有理论参考,就从文献中提炼中国方案。他的笔记本写满核动力参数与艇体流体力学公式,每一页都凝结着千百次测算的心血。

沿着专栏展线前行,展板左侧,年轻的黄旭华背上行囊告别家乡,奔赴核潜艇研制的“战场”。展板中央的照片里,2016 年92 岁的黄旭华第三次踏上故土。他抚摸着旧居的门楣,指尖划过父亲当年留下的 “耕读传家”匾额。2018 年春节前夕,他带着 “核潜艇卫士” 的勋章回乡,却将荣誉轻放在乡亲的笑声里;2022 年金秋,他在校园里,把“科技创新”的种子播进少年心田。这些归乡时刻,没有功成名就的张扬,只有 “喝榕江水长大” 的质朴回响 —— 他把对家乡的眷恋,化作反哺桑梓的行动:设立教育基金、指导青少年科研,就像核潜艇守护海疆般,默默守护着故土的未来。

踏入模型展区,陆军坦克的履带辙印、空军战机的机翼弧线间,一艘银灰色核潜艇模型悄然蛰伏 —— 这是黄旭华院士捐赠的核潜艇模型。舰体上,水滴线型的流畅轮廓与核动力舱段的精密蚀刻,无声复刻着当年的突破。当指尖轻轻划过模型的导流罩,仿佛触碰到的不是冰冷金属,而是一群科研者滚烫的初心:在祖国最贫弱的年代,他们把个人姓名埋进保密档案,却让中国海疆的护卫者,永远镌刻在民族的脊梁上。

心怀家国、赤诚报国,黄旭华院士将毕生志向熔铸于祖国山河,其爱国热忱历经时光淬炼而愈发深沉,经实践磨砺而愈发耀眼。作为新时代青年,当以甘于奉献的品格彰显青春担当,持续夯实专业根基、深研理论素养,以矢志不渝的奋斗姿态投身家国建设,让青春在报效祖国的征程中绽放华彩,为民族复兴的时代伟业倾注拳拳心力。